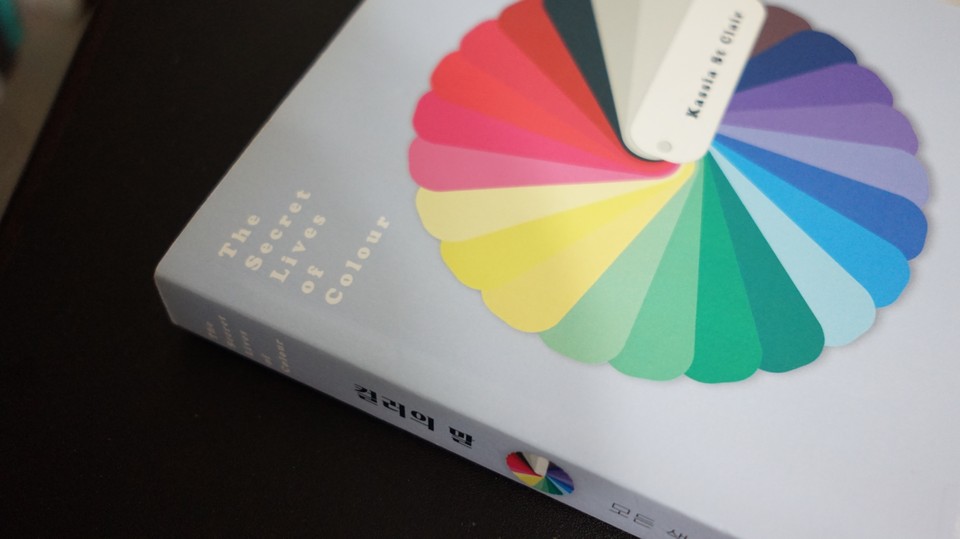

『컬러의 말』 카시아 세인트 클레어

유튜브에 "널위한예술"이라는 채널이 있다. 미술 관련 이야기를 접할 수 있어 애청하고 있다. 이 곳에서 종종 미술 관련 서적을 추천해주기도 하여 "읽을 책" 리스트에 저장을 해놓곤 한다. 이번에 그 리스트에서 한 권을 골라 읽어 보았다. 『컬러의 말』이라는 책이다.

원제는 『The Secret Lives of Colour』 로 직역을 해보면 색의 비밀스러운 삶 정도가 될 것 같은데, 실제로 책에서 주로 다루는 내용은 색을 카테고리별로 분류하여 각각의 색이 역사적으로 어떠한 의미로 사용되었나와 어떻게 안료/염료를 구하였나이다. 전공자가 아닌 이상 물감을 어떻게 만들었는지에 대한 이야기 보다는 역사적으로 어떠한 의미로 사용되었나가 더 궁금할 수 밖에 없었고, 그래서, 힘겹게 물감 구했다는 이야기는 그저 지루하게 느껴졌다. 다만, 지금은 작품활동을 참 편하게 하고 있구나라는 사실만을 느낄 수 있었다. 뭐, 지금도 나름의 애환은 있겠지.

가장 흥미로웠던 색은 역시 핑크, 21세기를 살아가는 현재, 남자가 핑크색 옷을 입는다면 성정체성에 대한 의심스러운 눈초리를 받을 수도 있을 정도로 핑크는 여자의 색으로 인지되고 있다. 그에 대한 반어적인 표현으로 "남자라면 핑크"라는 말을 하기도 하지만, 말 그대로 반어적 표현이다. 그런데, 핑크가 여자의 색으로 인지되기 시작한 것은 20세기 중반 부터였다고 한다. 20세기 초까지 핑크는 남자아이의 색이었다고. 언젠가 핑크가 다시 남자의 색으로 바뀔 지도 있지 않을까라는 생각을 해본다.

위에서 물감 얻는 방법에 대해서는 별로 관심이 없었다고 언급하기는 했으나, 딱 한 가지 색에 대해서는 충격을 금할 수가 없었는데, 바로 머미라는 색이다. 그렇다 미라를 뜯하는 Mummy이다. 충격적인 것은 이 색을 얻기 위해서 정말 미라를 도굴해서 여기서 염료를 얻었다고 한다. 한마디로 미라가된 시신을 갈아서 물감을 만들어 썼다는 뜻이다. 나중에 뜸해지긴 했으나 20세기 중반까지 미라로 만든 물감이 씌였다는 사실이 더 충격적이었다. 오래된 작품들 중 브라운 계열의 색이 쓰인 것들은 아마도 시체 가루가 섞여 있을 수도 있다고 생각하니 소름이 돋는다.

페이지마다 설명하는 색으로 모서리를 칠해 놓아서 컬러에 대한 많은 지식이 없는 나같은 사람도 어떤 색에 대한 설명인지 쉽게 가늠할 수 있게 해주었다. 다만, 일반적으로 요즘에 쓰이는 웹컬러나 팬톤 분류와는 좀 다르기 때문에 다소간의 이질감이 느껴지긴 한다.